Детально: канон с акафистом святителю и чудотворцу николаю - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Память: 22 мая (09 мая ст. ст.); 11 августа (29 июля ст. ст.); 19 декабря (06 декабря ст. ст.)

Глас 2.

Житие святителя Николая, архиепископа Мирликийского в новом изложении(*)

Благословен Бог, даровавший нам предивное сокровище – ангелоподобного Николая. Заступничеством и милосердием этого великого светоча евангельского сияния, от края до края освятившего вселенную, весь православный мир устремился к Вечной Жизни. Избранник Божий Николай стал вершиной всех добродетелей, поднятой до райской высоты. С кем из величайших праведников не сравнялся святитель Николай образом духовной красоты, кому из них не последовал в своих деяниях и чудотворениях? Всеблаженный Николай был кроток, как Моисей, мужественен, как Давид, славен простотой нрава, как Иаков. Словно Ной, он спасал стадо Господне в новом ковчеге от потопа ересей.

Поистине не только древним праведникам и пророкам, но ученикам и апостолам Христовым уподобился отец отцов Николай. Он стал основанием и столпом Церкви, ее оком и попечителем, созидателем и воином. Пусть благочестивый читатель больше узнает о всеми любимом святом, прочитав повествование(*) об удивительных деяниях верного друга Пресвятой Троицы и великого угодника Божьего архиепископа Мирликийского Николая, составленное нами по достоверным древнейшим источникам.

Отчизной иерарха Христова Николая(*) был древний ликийский город Патара. Его родители происходили из знатного и богатого рода, но никогда не стремились к мирской славе и роскоши. Они весьма выделялись среди соотечественников своими добродетелями. За богоугодную жизнь супруги удостоились высокой чести стать святым корнем, произрастившим древо чудоточное рая Иисусова(*). Словно дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое (Пс.1:3), у благословенной четы как плод праведности родился великий заступник вселенной Николай.

С первых дней жизни младенца его поведение было необычным: во время кормления Николай сосал молоко только из правой груди матери, а по средам и пятницам вкушал лишь один раз, и то вечером, в девятом часу(*). Это знамение предопределило весь образ жизни Николая. Так, от младенческих пелен до самой кончины святой проводил среду и пятницу в строгом посте и воздержании.

Николай был единственным ребенком в семье. Родители сами ухаживали за ним, очень любили и оберегали свое дитя. Добронравие младенца восхищало их – супруги считали себя счастливейшими из людей. Они, не жалея сил, старались совершенствовать прекрасные от природы свойства его души. Благословенная чета свято соблюдала заповеди Господни, показывая сыну дивный пример нестяжания и праведности.

Когда мальчик подрос, родители отдали его учиться. Благодаря природным дарованиям и остроте ума Николай преуспел в изучении многих наук(*), а действием благодати Святого Духа в совершенстве постиг премудрость Божественного Писания. В стремлении к духовному возрастанию юноша не ограничился только книжным образованием, но показал себя совершенным и в самой жизни.

Николай во всем следовал наставлениям богобоязненных родителей. Он избегал пустых, суетных развлечений толпы, несовместимых с добродетельной жизнью, всячески уклонялся от непристойных бесед с праздными юношами и навсегда удалил из своего сердца любовь к театральным зрелищам(*). Святой хранил непорочным целомудрие, дабы душегубительная страсть к женщинам не овладела умом и не запятнала его мужественной праведности. Николай стремился проводить дни и ночи в богомыслии и созерцании Господа, прилежно собирая мед добродетелей. Будущий святитель усердно посещал церковь. Там он приобщался благодати Святого Духа и созидал в себе достойное для Него жилище, по слову Писания: вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас (1Кор.3:16).

Святой Дух поистине обитал в этом благоговейном и чистом юноше, сохранившем неугасимым светильник девства. Служа Господу, он пламенел любовью к Нему. За Николаем не замечалось никаких привычек, свойственных молодости. По своему нраву молодой праведник был подобен старцу – все уважали его и удивлялись ему. Когда старый человек выказывает юношеские увлечения, он для всех служит посмешищем, а если юноша имеет нрав старца, то вызывает всеобщее уважение. В старости неуместно легкомыслие юности, но достойна почтения и прекрасна в юноше мудрость старца.

Епископ(*) города Патары видел, что Николай преуспевает в добродетельном житии и устраняется от всего мирского. Архиерей рукоположил избранника Божьего в клирики.

Теперь усердный хранитель чистоты Николай стал вести еще более строгую подвижническую жизнь. Приготовляя себя для благоугождения Вечному Царю, святой уподобился бесплотным: он бодрствовал и пребывал в непрестанной молитве и посте. Наделенный всеми дарами Божьими, юный клирик день ото дня расцветал красотой равноангельской жизни.

Посвятив себя Господу, Николай продолжал усердно заботиться об отце и матери и не расставался с ними до самой их кончины. Его родители встретили смерть с надеждой на милость Отца Небесного благодаря великой славе светоча Христова Николая. Так и случилось. За своего ангелоподобного сына они и Богу угодны, и у людей имеют присноблаженную память в веках.

После смерти родителей Николай получил большое наследство. Но блестящее состояние не приносило ему радости. Боголюбивый юноша не дорожил скоропреходящим богатством и не заботился о его приумножении, ибо знал: Доброе имя лучше большого богатства, а добрая слава лучше серебра и золота (Притч.22:21). Святой стремился собрать нетленные сокровища в нерасхищаемых небесных кладовых. Щедрая рука Николая была простерта к нуждающимся людям и словно многоводная река изливала на них обильную милостыню. Отрекшись от всяких мирских желаний, сердобольный юноша попросил Бога указать ему, как наилучшим образом раздать наследство бедным: К Тебе, Господи, возношу душу мою. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой (Пс.24:1, 142:10).

Вот одно из многих дел его милосердия.

В городе Патара в доме по соседству с блаженным Николаем жил знатный и очень богатый человек. Он имел трех дочерей, отличавшихся необычайной красотой. Вследствие неблагоприятных обстоятельств этот богач разорился и потерял прежнее влияние, ибо жизнь века сего непостоянна. Несчастный отец не смог выдать девушек замуж, так как женихи стали гнушаться их крайней бедностью. Постепенно сосед Николая впал в нищету – его семье нечего было есть и не во что одеться. Тогда он задумал превратить свое жилище в дом блуда, отдав дочерей на любодеяние, и таким образом добыть средства к существованию.

О, горе! До чего только нищета не доводит человека, который отчаялся в уповании на Бога! Уже хотел малодушный отец исполнить свое злое намерение, но Всевидящий Господь подал благую мысль Николаю спасти разорившееся семейство.

Посмотри же, читатель, на доброту души человеколюбивого Николая и сам стань истинным подражателем его милосердия, дабы и тебе быть помилованным по заповеди Христа: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7). Мы должны помогать бедным, делая это во славу нашего Творца и Создателя, чтобы святилось в нас Его Имя.

Великодушный юноша глубоко сострадал нуждающимся людям и извлек отца и его дочерей из нищеты и греха, словно из огня. Однако святой совершил свое благодеяние не открыто, а подал щедрую милостыню тайно. Николай поступил так по двум причинам. Прежде всего он сам хотел избежать суетной славы, следуя словам Евангелия: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас (Мф.6:1); с другой стороны, боялся уязвить самолюбие мужа, еще недавно обладавшего большим состоянием. Святой понимал, как сильно можно унизить подаянием человека, который от богатства и славы пришел к нищете.

Николай ночью незаметно бросил полный узелок с золотом(*) в окно соседа и быстро удалился. Можно себе представить несказанную радость отчаявшегося мужа, когда он утром нашел в своем доме то, из-за чего хотел подвергнуть позору дочерей.

Отец не верил своим глазам, удивлялся и недоумевал, не сон ли это. Пощупав деньги, бедняк убедился, что держит в руках золотые монеты, и заплакал от счастья. Он долго размышлял, кто из друзей мог послать ему столь драгоценный дар. Перебрав в памяти всех знакомых, спасенный от пагубного грехопадения муж понял – только Промысл Божий мог даровать его семье тайного благодетеля. Тогда отец разоренной семьи возблагодарил Господа и отдал золото старшей дочери в приданое.

После ее свадьбы сердобольный Николай, видя, как его подаяние уберегло от погибели старшую сестру, позаботился и о средней дочери. Тайно от всех, ночью, добрый юноша снова бросил узелок в окно соседа. Утром хозяин дома нашел золото. Обливаясь слезами, он пал ниц и произнес:

– Боже Всемогущий, покажи мне слугу Твоего безмерного человеколюбия. Покажи мне этого земного ангела, дабы я мог узнать, кто спасает мой дом от угнетающей нищеты и избавляет нас от греховных мыслей и намерений. Господи, по Твоей милости, тайно творимой щедрой рукой неизвестного мне Твоего угодника, я смогу отдать замуж вторую дочь и тем избежать сетей дьявола, который хотел погубить мою семью.

Бедняк горячо поблагодарил Бога за Его дивное попечение о нем и отпраздновал свадьбу второй дочери. Теперь сосед Николая уже твердо надеялся, что Господь подаст той же благодетельной рукой приданое на законный брак и для младшей дочери. Дабы узнать, кто приносит в дом золото, он не спал ночи в ожидании своего покровителя. Прошло немного времени. Глубокой ночью Николай тихо пришел в третий раз, остановился на обычном месте, бросил в окно узелок и тотчас поспешил уйти. Услышав звон золота, хозяин быстро побежал вслед за угодником Божьим и догнал его. Бедняк сразу узнал в нем соседа, припал к стопам святого, целовал их и называл Николая избавителем, помощником и спасителем семьи, оказавшейся на краю погибели.

– Если бы, – говорил он, – Великий в Своем милосердии Господь не послал мне твоими руками изрядную помощь, то я погиб бы вместе с дочерьми в адском огне. Ныне же мы спасены тобой и избавлены от ужасного грехопадения.

Еще много благодарственных слов произнес счастливый муж со слезами радости. Николай поднял соседа с земли и попросил никому не открывать его имени. Святой дал полезные наставления отцу спасенной им семьи и отпустил его с миром.

Мы поведали читателю лишь об одном из дел милосердия святого Николая в Патаре, но в древних текстах сообщается, что невозможно даже кратко рассказать, сколько голодных он накормил в родном городе, сколько одел нагих, сколько выкупил должников.

Святой избегал земной славы и пытался скрывать от людей свои добрые дела, но Бог, прославляющий славящих Его (ср. 1Цар.2:30), пожелал открыть для всех это многоценное сокровище добродетелей, которым Он решил обогатить мир. Молва о щедрости и милосердии к бедным молодого клирика распространилась по городу. Архиерей по достоинству оценил сияющего целомудрием юношу: владыка рукоположил Николая в пресвитеры и по внушению Святого Духа пророчески сказал народу в церкви:

– Братья! Я вижу новое солнце, восходящее над землей. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь его своим пастырем, ибо он упасет души заблудших, насытит их на пажити благочестия и явится милосердным помощником в бедах и скорбях.

Преподобный Николай, как мы уже знаем, с младенческих лет посвятил свою жизнь благоугождению Богу. Научившись подчинять разуму чувства и желания, усердный подвижник стал превыше страстей и греха. Добродетели пастыря не остались в тени – люди начали почитать Николая за его смиренномудрие и восхищались стойким нравом этого человека. Множество народа стекалось к святому, и все получали от него утешение и помощь. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их (Пс.77:71-72).

Вскоре Господь приготовил великому светочу достойную лампаду. Вседержителю было угодно возвести пресвитера Николая в архиерейское достоинство, дабы он, соединив власть со справедливостью, мог защитить ликийскую паству от козней видимых и невидимых врагов.

Смотрение Божье мудро устраивает жизнь святого – Господь привел Николая в Миры, главный город митрополии, как раз в то время, когда скончался предстоятель Ликийской Церкви.

Духовенство и народ находились под влиянием удивительной богоугодной жизни почившего архиепископа. Они хотели избрать на его место человека, не уступающего прежнему владыке в святости и заботе о делах митрополии. Движимый Божественной ревностью, один архиерей предложил собравшемуся духовенству обратиться за помощью ко Господу:

– Избрание епископа на престол – дело Божьего устроения. Нам подобает совершить молитву, а Господь Сам откроет, кто достоин стать предстоятелем нашей митрополии.

Мудрый совет встретил всеобщее одобрение. Единодушие было полным, словно каждый и ранее держался этой мысли. Господь внял их усердной молитве, и в ночном видении Голос свыше повелел одному из участников собора:

– Отправься рано утром в храм и встань в притворе. Кто первым придет в церковь, тот и есть Мой избранник; примите его с честью и поставьте в архиепископы – имя этого мужа Николай.

О Божественном повелении архиерей сообщил епископам и клирикам, и они усилили молитвы. Владыка, удостоившийся откровения, стал ожидать желанного мужа в притворе храма.

На рассвете, после ударов в било, прежде всех пришел в церковь подвигнутый Духом Святым богоблаженный Николай. Как только он появился у двери храма, архиерей остановил его и спросил:

– Чадо, как твое имя?

Святой кротко ответил епископу:

– Имя мое Николай, я раб твоей святости, владыка.

Благочестивейшего архипастыря поразил смиренный ответ праведника. Он уразумел, что перед ним тот самый муж, которого Бог хочет поставить во главе Ликийской Церкви, ибо знал: Господь благоволит к человеку кроткому и смиренному. Велика была радость владыки, когда ему открылось тайное сокровище. Тотчас со словами: «Следуй за мною, чадо» – архиерей торжественно привел святого к епископам, которые с радостью приняли его. Молва о предуказании Божьем быстро разнеслась по городу, и в церкви собралось множество народа. Епископы вывели Николая на середину храма, чтобы показать людям пастыря, посланного Господом. Владыка, удостоившийся видения, воскликнул:

– Вот, братья, муж, избранный Богом предстоятелем Христовой Церкви в Ликии. Не человеческой волей поставлен он над нами, но Сам Дух Святой вверил ему попечение о душах наших. Под его управлением и мудрыми наставлениями не страшно будет нам предстать перед Богом в день Второго пришествия Христова.

Народ с неизреченной радостью слушал владыку и горячо благодарил Господа(*).

Преподобный Николай избегал мирской славы. Обладая воистину достохвальной скромностью, он сначала отказался принять архиерейский сан. Но когда святой узнал об откровении свыше, то усмотрел в видении явное изволение Божье на избрание и уступил усердным мольбам духовенства и народа.

Собор епископов совершил хиротонию над пресвитером Николаем, и все светло праздновали обретение дарованного Господом иерарха(*). Так по справедливому Божьему выбору всеблаженный Николай стал главой славной Мирликийской митрополии и воссиял для Христовой Церкви светом веры и благочестия. С тех пор он озаряет спящих в ночи неведения ничуть не менее ярчайшего солнца, восходящего над океаном.

В самом начале архиерейского служения угодник Божий так говорил себе:

– Николай! Принятый тобой святительский сан требует от тебя иного образа жизни: отныне ты должен жить не только ради своего спасения, но прежде всего – для спасения других.

Желая научить паству благочестию, он не скрывал уже, как раньше, свое добродетельное житие. Теперь его жизнь стала открыта для всех, но не ради тщеславия перед людьми, а для их пользы и умножения славы Божьей, во исполнение слов Спасителя: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф.5:16). Добрыми делами святитель Николай воистину стал образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим 4. 12).

Вскоре после избрания предстоятелем митрополии Николай Мирликийский созвал Поместный Собор, на котором шла речь о положении клира и всей Церкви. Собор принял ряд мудрых постановлений и созывался святителем ежегодно в первый день сентября.

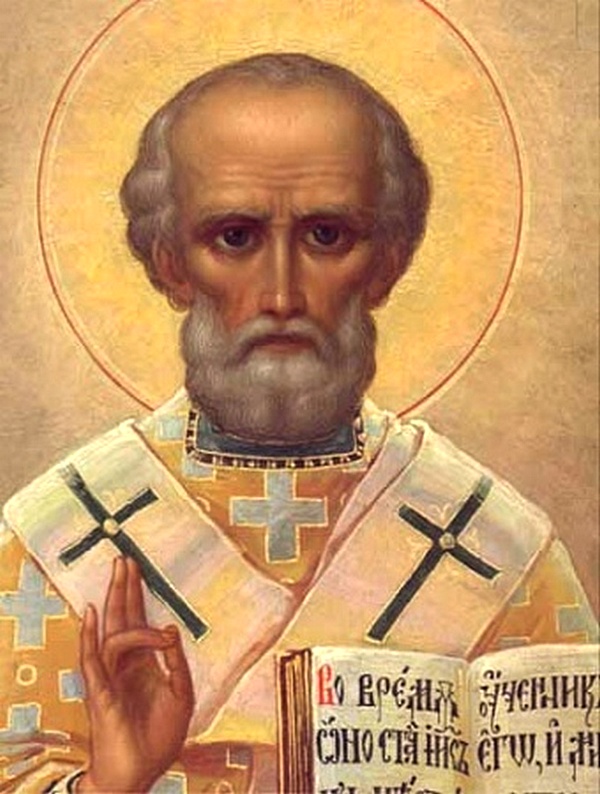

Архиепископ Николай был кроток нравом, незлобив и смирен духом. Он одевался очень просто и скромно – в одеждах иерарха не было никаких украшений. Поведение владыки отличалось высшей сдержанностью и строгостью. По древнему преданию, богоблаженный Николай имел ангельский лик, исполненный святости и благодати. От него исходило некое пресветлое сияние, как от лица пророка Божьего Моисея.

Став архиереем, он продолжал питаться только постной пищей один раз в сутки, и то вечером. В течение всей жизни владыка не ел мяса. Ужин святителя часто прерывался или отменялся из-за его привычки быть доступным людям, нуждающимся в помощи и совете.

Весь день святой проводил в трудах и молитвах, но двери его дома не закрывались ни для кого – он всегда выслушивал просьбы людей и помогал им. Владыка для всех стал великим благодетелем: сиротам – отец, нищим – милостивый податель, плачущим – утешитель, обиженным – защитник. Таковы были первые деяния святителя Николая, таковы первые знаки его архипастырского посоха.

Но завистливое око дьявола не может спокойно смотреть на процветание благочестия. Враг рода человеческого всегда старается причинить вред Христовой Церкви. И на этот раз он не оставил ее в покое. Злой демон вселился в царей, державших скипетр Римской империи, и началось яростное гонение на Церковь: повсюду были разосланы указы императоров Диоклетиана и Максимиана(*) предписывающие христианам отречься от веры в Единого Бога и поклониться идолам. Всех не желающих повиноваться ожидали оковы, темницы, страшные пытки и, наконец, лютая смерть. Эта дышащая злобой буря вскоре достигла города Миры.

Несмотря на гонения, архиепископ Николай продолжал дерзновенно исповедовать Истинного Бога и был готов пострадать за Христа. За это первые люди города приказали схватить святителя и бросить в тюрьму. Нечестивые мучители приговорили верного служителя Божьего к оковам, дыбе и другим пыткам. Святой Николай довольно долго пробыл в темнице. Вместе с другими христианами он мужественно претерпевал тяжкие страдания, голод, жажду и тюремную тесноту. Святитель переносил тяготы заточения с таким достоинством, с каким другой человек принимает вещи отрадные и желанные. Блаженный Николай совершил подвиг, равный его предшественникам – святым мученикам Крискенту, Диоскориду и Никоклу. Как и они, ревностью о Христе святитель украсил себя мученическим венцом!

Славный пастырь поил темничных соузников водами благочестия и питал словом Божьим. Многие из заключенных до конца были твердыми в исповедании веры, страдали и умирали за истину, вдохновленные наставлениями богомудрого Николая. Самого же святителя Господь сохранил во время Диоклетианова гонения, ибо дивному избраннику Христову за его деяния и чудотворения предстояло стать великим столпом Церкви, светилом, озарившим всю вселенную лучами добродетелей.

Убедившись, что жестокость по отношению к христианам не приводит к желанным результатам, император Максимиан оказал им снисхождение и даровал некоторую свободу. Святой Николай был освобожден из темницы(*). Город Миры встретил его как мученика, принявшего бескровный венец, а святитель, нося в себе Божественную благодать, снова стал исцелять людей от страстей и недугов. Ликийцы прославляли блаженного Николая, дивились ему, и все любили своего архипастыря, ибо он сиял чистотой сердца, служа Господу в святости и правде пред Ним, во все дни жизни (Лк.1:75).

Но не раз еще возобновлялись гонения на христиан в восточной части империи, до той поры пока с помощью Божьей равноапостольный царь Константин одержал окончательную победу над соправителем Ликинием, ибо человеколюбивый Бог, взирая с небес, сокрушает и губит все скипетры нечестия. Только тогда для всех христиан наступила тишь после ненастья и воссияло солнце.

Мудрый царь знал, Кто даровал ему власть над всей Римской державой. После победы над Ликинием он повелел и на Востоке империи освободить из тюрем заключенных там христиан, вернуть им храмы и церковное имущество. Епископ Кесарийский Евсевий Памфил писал: «У нас, возлагавших свою надежду на Христа, Сына Божьего, радость была несказанная; каждое место, еще недавно опустошенное нечестием тиранов, дышало дивным ликованием, словно оживая после длительной смертельной заразы; мы видели, как от основания поднимались церкви, возносясь на недосягаемую высоту в красоте большей, чем у церквей, разрушенных прежде»(*).

В Мирах, как и в других городах Римской империи, оставалось много языческих святилищ(*). Часть горожан на свою погибель продолжала посещать их и приносить жертвы идолам. Почитание ликийцами ложных богов сильно огорчало архиепископа Николая. Во время правления императоров-язычников, конечно, не могло быть и речи об уничтожении богопротивных капищ. Но теперь, пользуясь благоволением к Христовой Церкви Константина Великого, архиерей Бога Вышнего стал разрушать идольские храмы и очищать город от языческой скверны.

Так, воюя с духами зла, всеславный иерарх пришел в святилище Артемиды. Это величественное сооружение красотой и размерами превосходило все остальные и было любимым прибежищем демонов. Ревностный защитник благочестия Николай разрушил храм Артемиды до самого основания. Лукавые духи, испуская вопли, бежали из своего жилища, побежденные молитвенным оружием воина Христова Николая.

В годы царствования боголюбивого императора Константина враг рода человеческого лишился господства над множеством суеверных язычников, но не прекратил злокозненных нападений на Церковь, сея плевелы ересей, которые быстро возрастали и приводили к разногласиям, раздиравшим Христову Церковь. Нетвердые в вере пастыри предавались умствованиям, а неправые умствования отдаляют от Бога (Прем.1:3). Они стали виновниками распространения ложных учений.

Особенно опасным оказался раскол, порожденный Арием. Эта пагубная ересь, арианство, стремительно расползалась повсюду и вводила многих христиан в заблуждение. Церковь благочестиво учила, что у Святой Троицы Ипостаси одной природы и одной сущности, и Сын и Святой Дух равны Отцу. Она провозглашала три Ипостаси равносильными и равнобожественными, не сливая и не смешивая их, но и не разделяя на три чужеродные. Однако ариане утверждали, что Христос – меньший Бог, чем Бог Отец, и имеет иную сущность, а Святой Дух подчинен Им.

Ликийская митрополия благодаря бдительному попечению великого наставника Николая не подпустила к себе эту порчу, отбросив ее, как смертоносный яд.

Огненной проповедью святитель, словно мечом, с корнем отсекал воинственный Ариев раскол вместе с савеллианской и другими ересями. Исповедник Христа Николай считал слово Божье первым и самым действенным средством для обращения еретиков. Святитель Андрей Критский повествует(*), как архиепископ Николай вразумил одного из отступников. Однажды заботливый пастырь, осматривая лозы винограда Христова, встретил маркионитского епископа Феогния. Богомудрый Николай словами Священного Писания изобличал заблуждения маркионитов до тех пор, пока не обратил владыку к истине. Феогний отрекся от ереси, но его самолюбие было ущемлено. Великодушный иерарх заметил, что епископ сильно раздражен, и, возвысив голос, произнес:

– Солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф.4:26). Брат мой! Помиримся.

Кротостью и смирением архиерей Божий Николай обратил к православной вере епископа Феогния и многих других отступников. Но он мог быть и грозным, если еретик, упорствуя в заблуждениях, оскорблял Господа нашего Иисуса Христа, как это случилось на Соборе в Никее.

Святой равноапостольный император Константин, желая водворить в Церкви мир, повелел созвать в 325 году Вселенский Собор. Архиепископ Николай, как глава Ликийской митрополии, непременно должен был участвовать в его работе(*).

На Соборе святые отцы изложили незыблемые основы православной веры и предали проклятию арианскую ересь. Многие из них утверждали Православие силой своего просвещения, а Николай защищал веру самой верой: он говорил, что христиане начиная от апостолов неизменно веровали в Божество Иисуса Христа и никогда не принижали Его Ипостась. Святитель прославился на Соборе особым рвением по искоренению ересей и утверждению православной веры. За это Церковь называет его «великим благочестия столпом, твердым православия укреплением, мечом, плевелы прелести посекающим»(*).

Один из иноков Студийского монастыря повествует о дерзновенном поступке на Соборе верного служителя Христова:

– На заседании Собора Николай, воодушевленный ревностью о Господе, не стерпев арианского богохульства, ударил еретика по щеке. Отцы сочли дерзким этот поступок. Николай был лишен архиерейского сана и заключен в темницу.

Но Сам Христос и Пресвятая Богородица одобрили Божественную ревность славного поборника истины. Они явились в темницу и вручили ему Евангелие и святительский омофор. В это же время несколько отцов Собора удостоились дивного видения. Владыки узрели заключенного в тюрьму Николая. С левой стороны от блаженного узника стоял Спаситель, подающий ему Евангелие, а с правой – Богородица, возлагающая на него святительский омофор. Архиереи отправились в темницу и увидели Николая, облаченного в омофор, с Евангелием в руке. Отцы Собора поняли, что дерзновение мужественного иерарха было угодно Богу. Святого немедленно освободили из заключения, возвратили ему архиерейский сан и воздали почести как угоднику Божьему.

По окончании Собора святитель вернулся к своей пастве и преподал всему народу принятый в Никее Символ православной веры. В Ликии верный служитель Живоначальной Троицы пресек в самом корне еретические умствования, а упорствующих еретиков прогнал. Благоразумный земледелец отбирает лучшие зерна и выбрасывает сорняки. Так мудрый Николай – сеятель на ниве Христовой – наполнял духовную житницу плодами добродетелей, плевелы же еретической прелести далеко отметал от пшеницы Господней. Поэтому Церковь называет его «лопатой, развевающей Ариевы плевельные учения»(*).

Добрый пастырь Христов имел великое попечение о своем отечестве. Он не только духовно окормлял Ликию, но всегда незамедлительно приходил на помощь и спасал ее от, казалось бы, неминуемой беды. По милости Божьей сохранились древние рукописные повествования о деянии святителя, защитившего свою паству от несправедливой подати.

Ныне поведаем читателю об этом пречудном деянии, дабы напомнить, на кого надо уповать и к кому обращаться, когда народ разоряется и голодает от непосильного бремени налогов.

Император Константин, став единовластным правителем всей Римской державы, решил воздвигнуть новую христианскую столицу – величественный город Константинополь(*). Осуществление благочестивого замысла Василевса потребовало огромных средств. Поскольку подошел срок очередной переписи населения и земельных наделов, во все провинции были посланы переписчики для повышения налоговых сборов(*). В Миры также прибыл царский чиновник. Этот человек оказался хитрым и лживым; он из чувства неприязни к ликийцам и желания выслужиться перед монархом сильно завысил подать, записав в императорские кодексы налог в десять тысяч сто пятьдесят два солида. Так над городом нависли черные тучи. Вскоре они породили страшную бурю, опустошившую родную епархию святителя Николая. Ибо непомерная подать разоряет народ, словно ураган или пожар.

Когда указ о размере налогов был утвержден в Константинополе, другой царский сановник отправился в Миры с военным отрядом собирать подать. Прибыв в город, он понял: взыскать установленную сумму для казны императора будет крайне сложно. Весь вечер и всю ночь чиновник размышлял, как ему действовать, и решил проявить твердость и даже жестокость при исполнении императорского указа. Утром сборщик налогов воссел на трибунале и начал взимать подать. Требуя деньги, он сильно унижал народ, унижал вплоть до страшных оскорблений. Изо дня в день он так угнетал горожан поборами, так притеснял всех, что обрек ликийцев на разорение и голод.

Кто мог защитить Миры от крайней нищеты и убедить монарха снизить непомерную подать? Слава о святом угоднике Божьем Николае уже распространилась по всей империи; со времени I Вселенского Собора император Константин знал святителя и почитал его. Поэтому всю свою надежду ликийцы возложили на архиепископа Николая. Подобно тому, как терпящий бедствие корабль устремляется к тихой спасительной гавани, жители города Миры поспешили к мудрому архиерею Божьему. Они припали к его ногам и со слезами просили написать письмо благочестивейшему Государю о беде, случившейся с ними, умолить самодержца сжалиться и уменьшить налоговое бремя. Чадолюбивый отец Николай незамедлительно откликнулся на просьбу о помощи своей униженной и бедствующей паствы.

– Дети мои возлюбленные, – произнес добрый пастырь, – я не только напишу монарху, но и сам поеду в Константинополь к нашему христолюбивому императору и буду упрашивать его снизить подать, которой чиновник обложил Миры из ненависти и вражды к его жителям.

Владыка помолился и после недолгих приготовлений отправился в путь. Славный заступник Николай прибыл в Константинополь поздно вечером и остановился при церкви Пресвятой Богородицы. Там, вкусив немного пищи с братией, святитель всю ночь в храме молил Господа смягчить сердце Василевса.

На рассвете епископы(*), находившиеся в Константинополе, уже знали о прибытии в столицу знаменитого иерарха Николая. Они пришли со свечами и кадильницами в храм Всечестной Владычицы нашей Богородицы и воздали угоднику Божьему подобающую честь. Архиереи припали к ногам святого, прося у него благословения. Преподобный Николай обнял каждого из них и пожелал всем мира. Затем владыки сели. Святитель стал беседовать с епископами и поведал им о жестоком притеснении народа в Ликии царскими сановниками.

Настал час служения Божественной Литургии. Архиереи попросили всеславного Николая возглавить службу. Во время Таинства, когда богоносный отец произнес: «Святая святым», все в алтаре увидели, как из его уст вышло огненное пламя. С великим страхом они прославили Бога, творящего чудеса через Своих угодников. Народ, собравшийся в храме, причастился Божественных Тайн из ангельских рук светоча Христова. По окончании Литургии миряне разошлись по домам, а владыки и клирики остались со всеми любимым Николаем и с радостью провели с ним весь день. Вечером они снова совершили богослужение, затем долго беседовали со святым и, преклонив головы, дремали до рассвета.

Утром великий заступник помолился и отправился в царский дворец. Императору доложили о прибытии Мирликийского архиепископа. Государь повелел пропустить к нему владыку. Преподобный служитель Христов вошел в тронный зал и увидел самодержца, восседавшего на троне. Солнце сквозь окно бросало лучи на лицо монарха и слепило ему глаза. Чудотворец Николай снял со своих плеч мантию и накинул ее на солнечный луч, затенив лицо императора. И, о, чудо! Мантия не упала. Все увидели, как она висит в воздухе на солнечном луче, ничем не поддерживаемая. Константин был поражен.

Он встал с трона, с трепетом поклонился святому, облобызал его и спросил:

– Раб Бога Вышнего, что привело тебя к нам?

– Владыка вселенной, – кротко произнес мёдоречивый Николай, – милостью Божьей ныне весь род христианский управляется твоей справедливой десницей. В дни твоего царствования христиане избавлены от насилия и непрестанно возносят за тебя молитвы. Мы, ликийцы, смиренно взирая на Христа, Истинного Бога, также просим Его помочь тебе побеждать иноверных врагов и во всем сопутствовать твоей державе. Когда мы, о, благочестивейший император, благодарили за тебя Господа, радовались и ликовали, коварный враг рода человеческого помешал нам жить в мире и славить Всесильного Бога, даровавшего тебе царство.

– Что же случилось в Ликии? – спросил Константин.

– Владыка самодержец! Во время переписи столичный чиновник из-за ненависти и неразумного соперничества то ли со мной, то ли с кем-то из жителей города решил причинить зло моей пастве. По наущению дьявола он обложил податью в десять тысяч сто пятьдесят два солида нашу бедную епархию и убедил твое величество утвердить этот непомерный налог. А другой чиновник, посланный в Миры собирать подать, подверг горожан сильным притеснениям и наказаниям, требуя ее уплаты. Многие ликийцы разорены, впали в крайнюю нищету и страдают от голода. Поэтому беда заставила меня обратиться к твоей благочестивой власти. Прошу, о, император, восстанови справедливость в нашей митрополии.

Государь с волнением слушал епископа из Ликии. Все это время мантия архиерея висела на солнечном луче. Константин снял мантию, своими царскими руками надел ее на плечи угодника Божьего и посадил высокочтимого гостя около себя напротив трона(*).

– Святой владыка, – обратился к чудотворцу Николаю христолюбивый император. Нищета и голод в Мирах заставили тебя прийти к нам с ходатайством о снижении налога. Твоя просьба о бедствующем народе услышана нами. Ради твоей святости, дабы Господь сохранил благополучие всей державы, я прикажу убавить налог до суммы, которую ты назовешь.

– На сколько Бог подвигнет твое царское великодушие, на столько и сократи налог, – кротко ответил Николай.

Самодержец приказал протонотарию и хартулярию Феодосию принести лист и написать:

– Жители Мир должны ежегодно выплачивать налог в сто солидов. От остальной подати наше величество освобождает город по просьбе за бедных преподобного Николая.

Константин подписал документ киноварью, скрепил его золотой печатью и вручил хрисовул святителю. Благочестивый монарх попросил прощения у архиепископа Николая. Государю было стыдно, ибо он по неведению допустил несправедливое притеснение Ликии. А архиерей Божий стал молиться за императора и благодарить его за оказанную милость.

Покинув царский дворец, славный иерарх вернулся в храм Пресвятой Богородицы и снова с горячей молитвой обратился ко Господу. Прозорливый владыка предвидел, что сановники Василевса будут недовольны значительным снижением налога с ликийцев и постараются уговорить Константина не делать этого. Если же документ окажется в Ликии и будет там обнародован, то самодержец не станет менять свое решение. Но как поскорее доставить грамоту в Миры? Ведь самый быстроходный корабль может доплыть до андриакской пристани города не меньше, чем за шесть дней. Поэтому всю свою надежду бдительный попечитель Ликии Николай возложил на Бога, который всегда внимал молитвам великого праведника. Он нашел в храме полую тростниковую трубочку, вложил в нее хрисовул, запечатал его и отправился к морю. На берегу святой Николай обратился к Творцу и Промыслителю:

– Боже Вышний, Сидящий на херувимах и Взирающий на бездны. Перед Тобой трепещут небо, земля и море. Все сотворенное повинуется Твоей грозной воле! Услышь, Владыко, раба Твоего. Сохрани эту грамоту целой и невредимой и доставь ее к берегу Андриаки, дабы во веки веков прославлялось Твое Святое и Преблагословенное Имя.

Затем чудотворец Николай бросил в море документ, запечатанный в стебле тростника, и произнес:

– Во имя Господа нашего Иисуса Христа, пусть хрисовул плывет к берегам Ликии и клирики нашей церкви получат его.

Вседержительной силой Невидимого Бога тростник с драгоценной грамотой в тот же час оказался на берегу Андриаки.

Кто может изъяснить столь дивное чудо?! Как тростинка могла так быстро пересечь бескрайнее море и попасть в Миры? Какой кормчий направил ее к ликийской гавани? О великие и неизреченные тайны Преблагого Творца! Поистине дивен Бог во святых Своих, и неисследимы пути Его (Рим.11:13).

Святитель вернулся в храм, где оставшуюся часть дня и всю ночь молился Всемогущему Господу и Пресвятой Богородице. Той же ночью ангелоподобный Николай явился в сонном видении первому из пресвитеров города Миры и повелел:

– После утренних церковных песнопений с несколькими клириками спустись к андриакской гавани. Там, на берегу, вы найдете тростниковую трубку. Внутри нее запечатана царская грамота о снижении подати с жителей Мир. Эту милость оказал нам сам христолюбивый император Константин. Прочти документ клиру и народу во славу Всесильного Бога. Затем покажи хрисовул главному сборщику налогов и положи его в ризнице.

Пресвитер сделал все, как святой повелел в видении. На берегу моря клирики обрели тростниковый стебель с вложенным в него свитком. Письмо было в полной сохранности: морская вода не повредила текст. Благая весть быстро облетела город. В храме при большом стечении народа один из клириков огласил документ. Ликийцы, узнав о снижении налога, единодушно прославили Бога и воздали благодарение императору Константину и святителю Николаю за его заступничество. Затем горожане отправились к месту, где собиралась подать. Внезапное появление огромной толпы вокруг трибунала насторожило жестокосердого чиновника. Он давно опасался бунта и поэтому стал испуганно восклицать:

– Что такое? С чем пришли вы ко мне?

Ликийцы предъявили ему хрисовул. Чиновник внимательно прочитал указ, увидел императорскую подпись, сделанную киноварью, и золотую печать, подвешенную к свитку. Он признал документ подлинным, с почтением поцеловал печать с изображением государя и поклонился хрисовулу(*).

– Как вы получили царскую грамоту? – с недоумением спросил чиновник.

Горожане рассказали сборщику налогов о поездке архиепископа Николая к императору в Константинополь и о том, как они благодаря видению клирика нашли свиток на берегу моря. Тотчас чиновник приказал отпустить из тюрьмы людей, заключенных за неуплату подати. Вместе с народом он прославил Бога и Его угодника Николая. Хрисовул торжественно отнесли в соборную ризницу, где документ в течение многих столетий хранился в память о чудесах и заступничестве скорого утешителя бедствующих Николая за ликийцев во славу Господа нашего Иисуса Христа.

Но враг рода человеческого всегда воюет с Богом и Его святыми. Поэтому сатана вложил в сердца нескольких царедворцев злой помысл. Они явились к императору и сказали:

– Не следовало твоему величеству снижать подать с города Миры до ста солидов. Ты списал очень большую сумму. Так можно разорить казну. Надо было урезать лишь часть налога, а не отменять его почти целиком.

Речи придворных смутили монарха. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, … развращает ум незлобивый (Прем.4:12). Константин стал беспокоиться и раскаиваться в своем великодушном поступке. Он повелел разыскать и привести во дворец архиепископа Николая. Посадив святителя вблизи трона, Василевс произнес:

– Мы слишком сильно снизили подать. Наши высшие чиновники считают это разорительным для казны. Преподобный отец, верни хрисовул. Мы внесем в него исправление и сделаем налог приемлемым для всех.

Однако Миры были уже разорены от собранных налогов, и народ погибал от голода. Что можно было взять с людей, доведенных до крайней нищеты?

– О, император, – ответил святой Николай, – твой хрисовул уже в Ликии. Два дня назад соборные клирики в Мирах прочли его народу и показали сборщику подати.

– Прошло всего три дня, как мы выдали тебе грамоту. Как она могла так быстро попасть в Ликию(*)? – удивился император.

– Владыка самодержец, – кротко попросил Николай, – пошли гонцов в Миры. Если истинность моих слов не подтвердится, пусть твое величество меняет подать, как изволит.

Константин приказал снарядить быстроходный корабль в Миры. Он поручил посланникам точно узнать, когда документ прибыл в Ликию. Корабль в тот же день вышел из гавани и с помощью Божьей, при попутном ветре и спокойном море, благополучно достиг берега Андриаки.

В Мирах сборщик налогов назвал день передачи ему хрисовула, а в ризнице храма гонцы государя своими глазами увидели документ. После самого тщательного расследования они убедились в том, что клирики нашли грамоту в ликийской гавани наутро после ее вручения во дворце святому Николаю, и немедленно отправились в обратный путь.

Хранимые молитвами преподобного Николая, мореплаватели вернулись в Константинополь. Посланники подробно рассказали монарху о чудесном обретении ликийцами хрисовула на следующий день после того, как император собственноручно подписал его в царском дворце.

Набожный Константин усмотрел во всем происшедшем волю свыше и понял: по молитвам Своего верного слуги Николая Господь творит дивные чудеса. Он призвал сердобольного пастыря во дворец и произнес:

– Прости меня, о прославленный Богом владыка. Мы чуть не изменили свое решение, которое было угодно Господу. Я искушал твою святость, поверив лукавым речам придворных советников. Ныне мы достоверно узнали истину от посланных в Миры гонцов. Бог благословил твое дело. Он, твоими молитвами, чудесным образом перенес хрисовул по морю в Ликию в полной сохранности. Поэтому мы подтверждаем все написанное в грамоте. Во славу Преблагого Бога, а также в память о царской милости к твоей митрополии я повелеваю и в будущем(*) сохранить неизменной подать с Мир в сто солидов.

Однако щедрость государя к чудотворцу Николаю этим не ограничилась. Император передал ему для храма священные сосуды и другие дары. Покидая дворец, преподобный служитель Христов благословил самодержца и обещал постоянно молиться за Константина и его святой град, ибо царь разумный – благосостояние народа (Прем.6:26).

Спустя несколько дней славный защитник Ликии вернулся в свою митрополию и был встречен народом с великими почестями. На следующее утро после прибытия в Миры богоносного отца Николая множество людей собралось в храме. Горожане хотели увидеть и поблагодарить любимого архипастыря. Святитель благословил народ и рассказал всем о царской милости к Ликии. Народ радовался, славил Бога за чудные дела Его для сынов человеческих (Пс.106:8) и говорил владыке:

– Твое предстательство избавило нас от разорительной подати. Всю жизнь мы и наши дети будем молиться за тебя и благочестивого императора Константина.

Архиепископ Николай всегда быстро приходил на помощь к людям, которые с верой обращались к нему в трудных обстоятельствах. Во времена засух и неурожая(*) он был бдительным попечителем ликийской паствы.

Однажды Асию охватил страшный голод. Многие области нуждались в поставках хлеба(*). Поэтому ликийцы не смогли закупить привозное зерно. Мог ли великодушный делатель милостыни Николай не пожалеть несчастных людей и равнодушно взирать на страдавших от голода соотечественников?

Божественный иерарх Христов явился ночью в сонном видении купцу, который намеревался проплыть мимо Ликии на кораблях, нагруженных хлебом. Святитель дал ему деньги в залог, повелел плыть в Миры и там продать зерно.

Утром купец проснулся и сразу увидел три золотые монеты, вложенные в его ладонь преподобным отцом. Хлеботорговец был изумлен этим чудом и счел своим долгом немедленно исполнить волю ангелоподобного мужа. Он приплыл в андриакскую гавань и, продав зерно жителям города Миры, рассказал им о сонном видении и трех золотых монетах. По описанию купца горожане узнали в явившемся к нему человеке епископа Николая и воздали благодарение Богу, прославляя своего сердобольного заступника.

Архимандрит Михаил повествует еще об одном случае спасения святым его соотечественников от голода.

Владыка узнал, что в ликийский порт зашли пять груженых зерном кораблей, плывших из Александрии(*) в Константинополь. Заботливый Николай немедленно отправился в андриакскую гавань и попросил капитанов отсыпать ликийцам немного зерна с каждого судна.

– Мы не можем так поступить, – ответили капитаны. – Это общественный хлеб(*), он не принадлежит нам. Зерно получено как подать с Египта, а мы обязаны доставить груз неприкосновенным в царскую столицу.

Но архиерей Божий умолил мореплавателей помочь голодающим ликийцам. Чадолюбивый пастырь обещал капитанам быть их покровителем и защитником:

– С каждого корабля отгрузите по сто модиев. А я избавлю вас от наказания, и государевы приемщики в столице не смогут никого обвинить в недоимке.

Моряки поверили великому чудотворцу. Они дали ликийцам столько хлеба, сколько попросил у них святитель, и при попутном ветре благополучно достигли Константинополя. В столице царский чиновник принял зерно. К крайнему удивлению капитанов вес груза оказался точно таким же, каким он был в Александрии. Об этом необычайном чуде мореплаватели рассказали приемщикам, и все прославили Бога, подающего милость любящим Его.

В Мирах Николай раздал зерно голодающим ликийцам. Сохранив часть зерна в семенах, земледельцы засеяли пашни, и собранного хлеба хватило им на два года. Так святой Николай был неиссякаемым источником благодеяний и скорым помощником людям во всех тяготах жизни.

Теперь поведаем о самом знаменитом деянии милостивого заступника Николая, которое заставляет восхищаться иерархом Христовым и воссылать благодарение Богу, возвеличившему его. Пусть читатель узнает, как незамедлительно приходит на помощь сострадательнейший святитель и спасает от смерти невинно осужденных людей.

В последние годы царствования императора Константина во Фригии, в подразделении тайфалов(*), вспыхнул мятеж. Государь был весьма обеспокоен известием о бунте. Он созвал сенат и, посоветовавшись с ним, послал трех стратилатов – Непотиана, Урса и Герпилиона – с военным отрядом умиротворить восставших тайфалов.

С великой поспешностью войско отплыло из Константинополя, но сильный шторм вынудил его остановиться в андриакской гавани. В ожидании благоприятной погоды воины захотели пополнить запасы продовольствия и вышли на берег купить провизию в Плакоме(*). Вскоре из-за грубого поведения солдат на рынке между ликийцами и воинами возникла ссора. Они стали оскорблять друг друга, и дело дошло до стычек.

Когда известие о столкновениях достигло Мир, среди ликийцев началось сильное волнение. Народ был возмущен грубостью солдат и их бесчинствами.

Архиепископ Николай, узнав о распре в Плакоме, уговорил горожан не совершать опрометчивых поступков против воинов императора и тотчас сам отправился в Андриаку. Ликийцы, находившиеся в гавани, встретили владыку с подобающими почестями. Непотиан, Урс и Герпилион также с благоговением поклонились высокочтимому архиерею. Святитель спросил воевод, кто они и куда держат путь.

– Мы попали в шторм и хотели переждать бурю в вашей гавани, – ответили стратилаты. – Благочестивейший император Константин послал нас во Фригию усмирить мятеж. Пусть твое боголюбие помолится Господу, дабы нам сопутствовал успех.

Владыка благословил воевод и пригласил их подняться в город. Святость, которая исходила от архиерея Божьего, его благожелательность и радушие поразили стратилатов. Военачальникам стало стыдно за своих солдат. Они прекратили бесчинства, успокоили воинов и запретили им притеснять народ.

В то время, когда архиепископ Николай находился в Плакоме, знатные ликийцы, Евдоксий и Симонид, уговорили в Мирах стратига Асии Евстафия(*) казнить трех мужей. Горожане послали гонцов к святителю, чтобы предупредить его об этом злодеянии. Посыльные спустились из города в гавань, поклонились архиерею и, едва отдышавшись от быстрой ходьбы, обратились к нему:

– Господин, пока тебя не было в городе, случилась беда. Наместник Евстафий, подкупленный завистливыми и злыми людьми, воспользовался твоим отсутствием и приговорил к смерти трех ни в чем не повинных людей. Владыка, весь город плачет по ним и ожидает твоего возвращения. Если бы ты находился в Мирах, ипарх не посмел бы так поступить.

Судьба трех осужденных мужей глубоко взволновала архиерея Божьего, и он решил прийти к ним на помощь. Да и как иначе мог поступить хранитель Божественных велений Николай, ведь в Священном Писании сказано: Спасай обижаемого из рук обижающего и не будь малодушен (Сир.4:9). Святой простер руки к небу и со слезами на глазах стал молиться. Затем владыка попросил стратилатов последовать за ним к месту казни.

– Нам предстоит совершить Божье дело, – произнес человеколюбивый иерарх и без малейшего промедления отправился в Миры в сопровождении Непотиана, Урса и Герпилиона.

Добравшись до места под названием «У льва», святитель встретил других гонцов, посланных к нему, и спросил, не казнены ли приговоренные к смерти люди. Гонцы ответили:

– Они живы. Сейчас их ведут по площади Диоскуров.

Николай тотчас поспешил к мартирию мучеников Крискента и Диоскорида, но там узнал от встречных людей, что осужденных мужей уже выводят из города(*). Вскоре архиепископ и стратилаты достигли городских ворот. Однако здесь ликийцы сказали владыке: – Поспеши, господин. Осужденных повели к месту их казни в Виру(*).

Для спасения невиновных людей оставалось очень мало времени. Святитель боялся опоздать. Стратилаты увидели слезы на глазах сердобольного Николая и предложили его спутникам:

– Давайте пошлем двух солдат из нашей свиты. Они задержат исполнение приговора до нашего прихода. Пусть кто-нибудь покажет им место казни.

Солдаты с проводником побежали в Виру. Поспешил и святой Николай. Восполнив бессилие старости сердечным пылом, он скоро достиг места казни, где собралась большая толпа. Воины успели лишь приостановить казнь. Святитель видел, как палач, суровый и неистовый, уже извлек свой меч. Осужденные мужи со связанными за спиной руками, с кляпом во рту и завязанными глазами приклонили колени и вытянули обнаженные шеи, ожидая удара меча.

Казалось, что человеческая помощь немыслима. Но в этот роковой момент преподобный служитель Христов свободно прошел к месту казни и без всякой боязни, ведь праведник смел, как лев (Притч.22:1), вырвал из рук палача обнаженный меч, бросил его на землю, освободил осужденных от пут и произнес:

– Я готов умереть вместо этих невиновных.

Все это святой Николай сделал с особым дерзновением, и никто не смел остановить праведника, ибо в его действиях присутствовала Божественная сила: он был велик перед Богом и людьми.

Когда сняли повязки с глаз и лица мужей открылись, владыка сразу узнал в них знатных горожан. Спасенные мужи плакали от радости, а народ, очень растроганный неожиданным появлением иерарха церкви, воздал благодарение Богу и своему архиерею.

Святителю сообщили, что ипарх осудил на смерть невинных людей за двести литр серебра. Защитник истины Николай решил пойти к стратигу Асии Евстафию и добиться отмены беззаконного приговора. Вместе со стратилатами он немедленно отправился в город. Бесстрашный владыка приказал воинам взломать дверь резиденции правителя и дерзновенно вошел в преторий.

Евстафий очень испугался, увидев живыми и невредимыми трех осужденных им мужей, да еще в сопровождении самого архиепископа Мирликийского и важных сановников из Константинополя с военным отрядом. Евстафий вышел им навстречу и поклонился архиерею. Но Николай отстранил его от себя, назвал кровопийцей, беззаконником и врагом Божьим.

– За твои злодеяния мы не пощадим тебя! – грозно воскликнул святитель. – Я сообщу благочестивейшему императору о том, как ты притеснял, а вернее, грабил нашу провинцию и за взятки казнил невинных людей.

Устрашенный угрозами владыки и желая примирения с прославленным иерархом, Евстафий стал на колени и со слезами на глазах долго умолял святого простить его за поспешное осуждение трех мужей. Однако при этом правитель перекладывал основную вину с себя на городских старейшин.

– Не гневайся на меня, раб Божий, – говорил Евстафий. – Не я виноват, а первые люди города, Евдоксий и Симонид, выдвинули против них обвинение.

Архиепископ Николай знал, что стратиг Асии был подкуплен и теперь, оправдываясь, лукавит. Поэтому он не хотел прощать ипарха, угрожал ему за неправедный суд муками на Страшном Суде и грозно сказал:

– О, нечестивый человек, враг всякой справедливости! Не Евдоксий и Симонид, а золото и серебро убедили тебя казнить их. Если ты получил власть, то должен править беспристрастно, ведь в Писании сказано: Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконника (Исх.23:7).

Только после того, как Евстафий со смирением во всем чистосердечно сознался и покаялся, великодушный Николай простил его. Константинопольские воеводы, сопровождавшие святителя из Плакомы, дивились бесстрашию и решительности богомудрого пастыря, спасшего своих сограждан от, казалось бы, неминуемой смерти.

Затем Николай пригласил Непотиана, Урса и Герпилиона и трех освобожденных им мужей на трапезу. После обеда владыка попрощался со стратилатами: каждого из них святой благословил, обнял и поцеловал. Воины сели на корабли и отправились во Фригию усмирять бунт. Там войскам императора удалось быстро подавить мятеж тайфалов. Полководцы убрали из их среды всех зачинщиков бунта и надолго восстановили прочный мир во Фригии.

На обратном пути в Константинополь Непотиан, Урс и Герпилион захотели еще раз повидать великого старца. Воеводы поставили корабли в андриакской гавани и поднялись в город. Архиепископ Мир ласково встретил полководцев и пригласил на трапезу. Стратилаты рассказали Николаю о благоприятном для них походе и о том, как по его молитвам они одержали победу. Владыка был очень рад за них. Однако святой имел попечение не только о земных успехах людей, которые обращались к нему за помощью и покровительством, – угодник Божий прежде всего заботился о спасении душ человеческих. Поэтому прозорливый Николай предсказал стратилатам, что они подвергнутся опасности, и долго увещевал их:

– Чада мои, никогда не отчаивайтесь и не малодушествуйте, а имейте твердое упование на Бога, и Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор 10. 13).

Воины с благоговением слушали архипастыря, но не поняли, о каких предстоящих испытаниях говорил им владыка. Стратилаты получили благословение у святителя, спустились к своим кораблям и отплыли в Константинополь.

В столице народ, сенат и сам император Константин устроили Непотиану, Урсу и Герпилиону пышную встречу, словно полководцы получили триумф. Государь был очень доволен скорым усмирением мятежа и осыпал воевод щедрыми дарами. Отныне во дворце стратилатам оказывают великий почет. Они становятся весьма знаменитыми в Римской империи.

Но всякое процветание и слава ближнего терзает завистника, как солнечный свет больные глаза. Злые люди предпочитают лучше самим страдать, чем видеть чужое благоденствие. Расположение монарха к трем полководцам возбудило сильную зависть в сердцах других приближенных к императору военачальников. Эти сановники дали префекту Аблабию значительную сумму, чтобы он погубил стратилатов. Золото помрачило разум правителя. Аблабий согласился оговорить воевод в измене, добиться их заключения под стражу и казни, ибо префект был коварным и злым человеком, а злые люди не разумеют справедливости (Притч.28:5). Аблабий отправился к императору и сказал:

– Владыка самодержец, я узнал правду о том, что произошло во Фригии. Три полководца, Непотиан, Урс и Герпилион, которых ты принял за миротворцев и любил, устроили заговор против тебя. Стратилаты известием о мире хотели сделать нас неготовыми к защите от врагов, а затем, усыпив нашу бдительность, внезапно восстать против твоей державы и захватить власть. Они заключили союз с мятежниками, обещая дать им чины, высокие посты и много денег. О владыка вселенной, дабы Непотиан, Урс и Герпилион не смогли исполнить свой дерзкий замысел, прикажи немедленно заключить их в темницу.

Константин был возмущен черной неблагодарностью облагодетельствованных им людей. По доносу(*) Аблабия он повелел тотчас схватить воевод, заковать и бросить в темницу, но не допросил их, так как в те дни занимался неотложными государственными делами. Шло время. Полководцы, томясь в тюрьме, недоумевали о причине своего ареста и все еще надеялись на справедливое расследование. Но зло, словно ему мало достигнутого, довершает начатое. Враги стратилатов боялись, как бы какая-нибудь случайность не обнаружила оговора верных Василевсу воинов и дело не обернулось против них(*). Эти завистники пришли к Аблабию и потребовали:

– Уговори императора поскорее казнить Непотиана, Урса и Герпилиона. Нельзя так долго оставлять их живыми.

Префект запутался в сетях златолюбия. За деньги, которые ему дали враги стратилатов, правитель должен был добиться у императора казни воевод. Аблабию очень не хотелось расставаться с золотом. Поэтому он предстал перед Монархом как вестник несчастья, с унылым лицом и скорбным взором. Лицемерный правитель сделал вид, будто сильно встревожен новым известием о заговоре, ибо очень заботится о жизни государя и безгранично предан ему. Стараясь вызвать царский гнев к неповинным людям, Аблабий сказал:

– Владыка, мы до сих пор оставили в живых преступников, покусившихся на твою державу. Однако эти злодеи даже в темнице не отказались от своих замыслов; никто из них не раскаялся. Более того, имея заступников на свободе, узники не перестают строить козни. Пока Непотиан, Урс и Герпилион не упредили нас и не разожгли новый мятеж, повели немедленно казнить их.

Страшной вещью может оказаться неведение, если оно заполучит себе в помощники клевету. Так коварный правитель ввел в заблуждение боголюбивого императора Константина. Разгневанный самодержец поверил Аблабию. Он приказал без расследования и суда отсечь мечом головы стратилатам(*). Поскольку был уже вечер, исполнение приговора отложили до утра. Префект послал гонца известить тюремного смотрителя Илариана о предстоящей казни и приготовить к ней трех узников.

Илариан за время заключения полководцев подружился с ними. Он верил, что Непотиан, Урс и Герпилион невиновны, и сообщение об их казни повергло его в уныние.

– Почтенные мужи, – печально произнес смотритель. – Лучше бы я не знал вас, не наслаждался приятными беседами и трапезами с вами. Тогда мне легче было бы перенести несчастье; скорбь так не омрачала бы мою душу. Настанет утро, и мы навсегда расстанемся друг с другом, ибо царь повелел вас казнить. Подумайте, господа мои, уже не о собственном спасении, а о ваших наследниках. Если хотите сделать какие-нибудь распоряжения о своем имуществе, то позаботьтесь о нем теперь. Иначе смерть помешает вам выразить вашу волю.

Стратилаты не знали за собой никакой вины перед императором. Доблестные воины рассчитывали на справедливое разбирательство их дела, и известие о казни без суда и следствия повергло узников в отчаяние. Непотиан, Урс и Герпилион раздирали свои одежды, рвали на себе волосы, рыдали и восклицали:

– Какой демон позавидовал нам? Почему мы должны умереть без расследования и допроса, как злодеи? За какое деяние нас хотят предать смерти?

Сетуя и причитая, полководцы призывали в свидетели их невиновности родственников, знакомых и Самого Бога. И когда они обратились к Всемогущему Господу, Который может легко отменять несправедливые приговоры, Непотиан вспомнил, как архиепископ Николай предсказал им предстоящие испытания. Теперь воины поняли, почему святой на прощание увещевал их и призывал в беде не малодушествовать и не унывать, а твердо надеяться на Бога, ведь Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных (Пс.144:14). Непотиан также напомнил товарищам о заступничестве святителя, спасшего в Мирах трех горожан от смерти, и стал горячо со слезами молиться:

– Боже Николая, избавивший его рукой трех мужей от беззаконной казни в Ликии, спаси нас от горькой смерти. Преподобный Николай, хоть ты и далеко, но да приблизится молитва наша к тебе. Услышь нас и поспеши защитить от жестокого оговора, дабы мы, о, преславный отец, могли прийти и поклониться твоей святости.

Молитва Непотиана воодушевила Урса и Герпилиона, и они тоже стали призывать Бога:

– Господи, обрати ныне взор Свой на нас. Сердца наши томятся от великой скорби. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего… Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть (Пс.78:9, 11). Завтра нас хотят умертвить. Поспеши же скорее на помощь и избавь неповинных от смерти.

Всю ночь воеводы усердно молились. Какими только жалобными речами не воспользуется страждущая душа, обращаясь к Богу в надежде на спасение! Ибо близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его он исполняет, вопль их слышит и спасает (Пс.144:18-19). В ту же ночь Бог, по Своему благоволению к людям, взывающим к Нему от всего сердца, послал на помощь стратилатам сострадательнейшего Николая.

Великий заступник, благодаря своему необычайному человеколюбию и милосердию, еще во время земной жизни получил от Бога благодать, подобно ангелам, несмотря ни на какие расстояния и преграды, мгновенно приходить на помощь. Пречудный Николай явился во дворец к спящему императору и грозно произнес:

– Константин, встань скорее и освободи томящихся в темнице трех воевод. Они оклеветаны префектом Аблабием, получившим взятку, и несправедливо приговорены тобой к смерти. Если ты ослушаешься меня и не отпустишь их, я разожгу против тебя войну в Диррахии(*), которая с недавних пор замышляется в тех краях, а тело твое отдам птицам, устроив тебе встречу с Великим Царем Христом. Тогда, наученный опытом, ты поймешь, сколь хорошо повиноваться, если повеление исходит от Бога.

Услышав эти слова, император проснулся и в ночном сумраке увидел перед собой человека. Константин был поражен необычностью происходящего и дерзкой речью гостя:

Как смеешь ты приказывать мне? – воскликнул государь. – Кто ты и как проник в мой дворец ночью?

– Посмотри на меня. Я – Николай, архиепископ Ликийской митрополии, – ответил чудотворец и стал невидим.

Затем святой явился к префекту, встал возле его постели и произнес:

– Аблабий, ты потерял рассудок. Отпусти из темницы трех воевод, которых ты оклеветал из-за своего златолюбия. Знай, я обличу тебя перед Великим Царем Христом, если ты ослушаешься меня и прольешь невинную кровь. Тяжелая неизлечимая болезнь поразит твое тело, и оно станет пищей для червей. Твой род лишится дома и всего имущества, неправедно приобретенного тобой, и погибнет злой смертью.

Префект спросил у человека, так смело говорившего с ним, кто он. Как и у Константина, Николай назвался архиепископом Мирликийским и стал невидим.

Утром император послал протокурсора привести к нему Аблабия. Ночное явление озадачило самодержца. Благоразумный государь хотел скорее посоветоваться со своим сановником, что бы оно могло означать. По пути протокурсор встретил Аблабия. Префект также спешил поведать монарху о ночной встрече. Он был напуган, недоумевал, как ему поступить, и поэтому отправился во дворец.

Император сообщил префекту, как ночью его внезапно разбудил святитель Николай и, угрожая карами, потребовал отмены несправедливого приговора над оклеветанными стратилатами. Аблабий рассказал Константину о подобном явлении к нему архиепископа Мирликийского. Это совпадение сильно удивило монарха. Государь повелел немедленно привести трех воевод из темницы и, когда они предстали перед сенатом, произнес:

– Какими ухищрениями вы заставили святого мужа внезапно явиться к нам во дворец? Он грозно приказал отпустить вас на свободу, а в противном случае обещал поднять против меня гибельный междоусобный мятеж. Скажите, пользуясь каким колдовством, каким волхвованием, вы устроили мне и префекту одинаковые видения?

Воеводы, ничего не знавшие о явлении Николая, с искренним недоумением смотрели на императора. Константин заметил это, смягчился и сказал:

– Не бойтесь и поведайте нам истину.

Стратилаты со слезами отвечали:

– Государь, мы не обучены волхвованиям и никогда не замышляли никакого зла против державы и твоего величества, да будет свидетелем в этом Сам Всевидящий Бог. Если же обнаружится, что мы обманываем тебя и виновны, то пусть не будет ни нам, ни роду нашему никакой пощады и снисхождения.

Отцы завещали нам, о, самодержец, чтить императора и выше всего ставить верность ему, а людей, нарушающих это правило, строго наказывать и обходиться с ними как с врагами. Мы заботились о твоей безопасности, не щадя своей жизни. Всякий раз, когда рука неприятеля грозила твоему величеству и время требовало доблестных людей, ты выбирал нас и поручал отражать противника. Мы охотно повиновались царскому приказу, проявляя мужество и храбрость. Это подтвердят все. Однако нас оклеветали, и теперь вместо славы и щедрого вознаграждения от государевой десницы за нашу преданность мы ждем, как ты видишь, самого страшного наказания. Как, о, солнце, как, о, справедливость, ты можешь спокойно взирать на такое зло!

Император был потрясен. И вострепетал он перед судом Божьим и устыдился своей царской багряницы, ибо, будучи для других законодателем, готов был свершить неправедный суд. Ласково и снисходительно заговорил Константин с его верными слугами Непотианом, Урсом и Герпилионом и спросил:

– Знаете ли вы Мирликийского архиепископа Николая?

Когда монарх произнес имя святителя, воеводы поняли, что великий заступник услышал их молитвенные призывания и явился ночью к Константину и Аблабию. Не утаивая своих чувств и надежд, они громко воскликнули:

– Бог Николая, спасший трех невинных мужей от смерти, избавь и нас от несправедливой казни!

Затем Непотиан поведал о встрече с Ликийским архиепископом в андриакской гавани. Он изложил августейшей особе все по порядку и, завершая рассказ, произнес:

– Владыка самодержец, Николай – человек Божий, прославленный удивительными деяниями. Он ведет ангельскую жизнь и совершил много великих чудес. Мы были свидетелями того, как этот добрый пастырь поспешил в Миры и остановил казнь трех невинно осужденных по оговору мужей. Ныне мы, оказавшись в такой же беде, молитвенно призвали его и попросили заступиться за нас перед человеколюбивым Богом.

Константин благоговейно почитал святых угодников. Он понял, почему Николай явился ночью к нему во дворец и потребовал отпустить воевод на свободу. Император приказал снять оковы с Непотиана, Урса и Герпилиона и надеть на них пояса стратилатов высшего ранга(*).

– Не я дарую вам жизнь, – произнес самодержец, – но Бог и Николай, которого вы призывали на помощь. Остригите волосы(*), которые отросли у вас в темнице, и отправляйтесь в Ликию поблагодарить вашего освободителя. Скажите ему, что я исполнил его повеление(*), да не гневается на меня угодник Христов. Пусть он молится за мое царство и за мир во вселенной.

Государь вручил воеводам Евангелие в золотом окладе, украшенное драгоценными камнями и жемчугом(*), потир и два светильника, изготовленные из золота, повелев все это вместе с письмом передать архиепископу Николаю.

Непотиан, Урс и Герпилион вскоре отправились в путь. В Мирах они явились к святителю и со слезами благодарности припали к его ногам.

– Что вы делаете, чада? Встаньте и возблагодарите Бога. Господь всегда помогает людям, надеющимся на Него, – воскликнул архиерей и поднял воинов с земли.

Стратилаты передали владыке письмо и драгоценные дары императора для его храма. Полководцы рассказали всем о чудесном предстательстве за них милостивого заступника Николая, спасшего им жизнь, и положили к ногам святого девять тысяч золотых монет для раздачи бедным. Преподобный отец сотворил молитву и пригласил воинов на трапезу.

Пока стратилаты находились в Мирах, учитель Божественных велений ежедневно наставлял их и утверждал в вере в Господа нашего Иисуса Христа. Он увещевал военачальников впредь не страшиться искушений, не бояться привременной смерти и говорил:

– Золото испытывается огнем, а сердца верных – во время искушений. Поэтому не бойтесь, но непрестанно возводите ваши мысленные очи к Богу, и Господь спасет вас.

Целый месяц провели стратилаты у великого старца, а когда настало время отправляться домой, воины, получив его напутствие и благословение, благополучно вернулись в Константинополь с письмами архиепископа к императору.

С этого времени монарх с любовью и великим почетом принимал воевод во дворце. Преданнейшим образом служили Непотиан, Урс и Герпилион царю, и враги уже не могли найти никакого предлога, чтобы их опорочить.

Надо ли говорить о том, с каким благоговением относились стратилаты к духоносному отцу. И на следующий год движимые любовью к своему спасителю воеводы снова отправились в Миры. Узнав, что их добрый наставник почил и пребывает с Господом, они долго со слезами молились в соборе у честных мощей святого и сподобились его видения. Непотиан, Урс и Герпилион почтили Николая, соорудив портик от храма до города протяженностью в одну милю, а слева и справа от него построили жилища для церковных нищих.

После спасения стратилатов слава предивного чудотворца и скорого заступника уже никогда не оставляла Николая. Крылатая молва о Мирликийском архиерее пронеслась по волнам через моря, и не осталось в подлунном мире такого места, где бы не знали о благодеяниях святого. Готовность наделенного всеми дарами Божьими иерарха спасти каждого человека, оказавшегося в беде, была так велика, что он помогал даже тем людям, которые никогда не видели Николая, но с верой призывали его! Поведаем еще об одном из многочисленных примеров помощи знаменитого чудотворца. Это деяние святитель совершил в конце своего земного пути.

Корабль, плывший по Средиземному морю, внезапно попал в страшный шторм. Громадные волны грозили вот-вот потопить судно. Люди потеряли всякую надежду – гибель казалась им неотвратимой. Восстает бурный ветер и высоко поднимает волны, восходят до небес, нисходят до бездны; душа истаивает в бедствии (Пс.106:25-26). В столь решительную минуту морякам пришла спасительная мысль обратиться с молитвой к святому Николаю, которого никто из них никогда не видел, но все слышали, что Мирликийский архиепископ является скорым помощником в бедах. Корабельщики стали взывать к милостивому Николаю, и надежда на Божьего угодника не обманула их. Святитель, словно ангел, тотчас появился на корме судна и произнес:

– Вы звали меня, и я пришел избавить вас от смерти.

Ободрив экипаж, подражатель Христа Николай усмирил море, как некогда сделал это Сам Спаситель. И исполнилось слово Господа: Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит (Ин.14:12). Воистину, верный слуга Божий повелевал морем и ветром, и они были ему послушны. Господь превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желанной пристани (Пс.106:29-30).

При легком попутном ветре святой направил судно к берегу и стал невидим. Живыми и невредимыми моряки прибыли в Миры. В городе корабельщики пошли в соборную церковь, чтобы найти своего благодетеля и поклониться ему.

В это время Николай находился в храме среди клириков. Мореплаватели сразу узнали доброго пастыря и припали к его ногам. Они рассказали собравшимся в церкви людям о том, как святитель по первому их зову чудесным образом явился во время бури на тонущий корабль и избавил всех от неминуемой смерти в морской пучине.

Но великий заступник не только сохранил корабельщикам жизнь, он проявил ревностное попечение о спасении их душ. Прозорливый старец увидел укоренившуюся в моряках порочность. Привычка к разврату, корыстолюбивый нрав и несправедливость к людям требовали врачевания, как тяжкие болезни.

– Братья, умоляю вас, поразмыслите и исправьте свою жизнь, обратите ваши сердца и мысли на путь, угодный Богу, – стал увещевать мореплавателей славный учитель целомудрия и воздержания Николай. – Можно скрыть свои грехи от людей и даже слыть за праведников, но от Бога ничего нельзя утаить. В Священном Писании сказано: Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце (1Цар.16:7). Творите добрые дела и сохраняйте чистоту души и тела. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы (1Кор.3:16-17). Живите благочестиво, и Господь будет вашей надежной крепостью во всех испытаниях.

О полезное и прекрасное промышление о человеческих душах усердного хранителя чистоты Николая! С какой готовностью откликался святейший епископ на призывы гибнущих людей и как своей благодетельной рукой не только спасал их от меча или морской стихии, но и извлекал из погибельной пучины греха!

Каждый, кто встречал досточудного иерарха, едва взглянув на него, становился лучше, а душа человека, отягощенного страданиями или печалью, обретала утешение. Если же иноверцам случалось увидеть святителя Николая, то и они вступали на путь спасения.

Завершая повествование о житии архиепископа Николая, поведаем о его блаженной кончине.

Предивный угодник Христов дожил до глубокой старости(*). Но пришло время, когда и он после непродолжительной болезни должен был подчиниться общему закону естества. Святитель с молитвой на устах, мирно отошел в сопровождении небесных ангелов в вечную жизнь ко Господу. На его погребение в Миры из всех городов Ликийской области собрались епископы, клирики, иноки и множество народа. Честное тело праведного иерарха было положено в построенной им соборной церкви(*). От святых мощей угодника Божьего совершалось множество чудес. Они источали благовонное многоцелебное миро, которым помазывались больные и получали исцеление от телесных и душевных недугов.

Мы рассказали читателю о земной жизни Мирликийского архиепископа Николая, обо всех его деяниях и чудотворениях, которые, по воле Божьей, дошли до нас через толщу веков для нашей пользы и спасения.

Сказанного достаточно, чтобы постичь, сколь великой силой Господь наделил Своего избранника. Многие святые претерпели мучения и отдали жизнь за Христа, зная, что их ожидает славная награда на небесах. Но мужественный богоподражатель Николай готов был пострадать не только за свой удел в райском саду. Следуя завету Христа: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин.1011), он дерзновенно, рискуя жизнью, защищал перед сильными мира сего всех призывавших его в беде людей, дабы озарить их Божественным светом Евангельского сияния и своим примером каждого привести к вечной жизни.

Подающий нетленное богатство Николай по милости Божьей не оставил нас и поныне. Обращаются ли к его иконе, поминают ли в молитве, просто ли призывают – святой везде успевает, выручая людей, попавших в беду, избавляя их от болезней и напастей. Он всюду чудотворит, чтобы всех обращающихся к нему спасти.

Слава великому милосердию, человеколюбию и дерзновенному заступничеству перед Богом святителя Христова Николая. Да прославится в нем Триединый Бог – Отец, Сын и Святой Дух, и да восхвалится Его Преблагословенное Имя во веки веков. Аминь.

Авторы текста жития и примечаний: А.В. Бугаевский и архим. Владимир (Зорин).

Примечания

(*) Житие публикуется по изданию: «Правило веры и образ кротости…»: Образ свт. Николая, архиеп. Мирликийского, в византийской и славянской агиографии, гимнографии и иконографии. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2004. С. 9-68.

(*) Житие свт. Николая написано заново для будущих Четьих-Меней по всей совокупности дошедших до нашего времени древних рукописей, включая уникальные памятники IV-X вв.

(*) Николай в переводе с греческого означает «побеждающий народ».

(*) Акафист святителю Николаю, икос 1

(*) Это время соответствует 2-3 часам дня по нашему исчислению суток, которое отличается от античного. В древности время дня делилось на 12 равных частей от восхода до заката солнца. Поэтому дневной час зимой был значительно короче летнего.

(*) Николай в силу своего происхождения и состояния должен был пройти полный курс школьного обучения. В начальной стадии обучения детям преподавали грамматику, арифметику и основы риторики. В последствии юноши могли продолжить образование у специальных учителей – преподавателей философии, риторики, медицины, юриспруденции, например, в Афинской академии или в юридической школе в Бейруте. После получения образования юноши обычно выставляли свои кандидатуры на выборах на различные должности или занимались адвокатской деятельностью в судах. Будущий святитель избрал стезю клирика и не стал продолжать свое образование в одной из специальных школ или академии.

(*) В античных театрах представлялись драматические и комические произведения, многие из которых отличались разнузданным и непристойным характером. По римскому законодательству актрисы приравнивались к блудницам. Театры играли огромную роль в жизни античного полиса: в них проводились городские собрания и другие официальные мероприятия.

В древних городах Малой Азии и по сей день хорошо сохранились античные театры. Совершив поездку на родину святителя Николая, авторы осмотрели все постройки и достопримечательности, находящиеся там со времени его жизни, в том числе театры в Мирах и Патаре. После сильного землетрясения в 141 г. по Р.Х. театр в Мирах был перестроен меценатом Опрамоасом. От имеет внушительные размеры и мог вместить 10 тыс. человек. Это указывает на то, что численность населения в Мирах достигала примерно 40 тыс. человек.

(*) На I Вселенском Соборе в 325 г. епископ Патары занимал 31-е место по старшинству епархий. В Византии старшинство епархий определялось специальными списками, так называемыми «Списками епископий» (Notitiae episcopatum).

(*) В кодексе Sin. gr. 525, указывается сумма дара – 50 денариев.

(*) С апостольских времен одобрение паствы было необходимым условием избрания в епископы.

(*) Избрание святителя Николая архиепископом города Мира произошло в период между 290 и 300 гг. Согласно «Апостольскому преданию» (гл. 2) святого Ипполита Римского (ок. 215 г.), посвящение в епископы происходило за воскресной Литургией.

(*) Императоры Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (284-305 гг.) и Гай Галерий Валерий Максимиан (293-311 гг.) были соправителями до 305 г. Воздвигнутое ими гонение отличалось особенной жестокостью. Фактически оно началось в Никомидии в день Рождества Христова в 302 г.

(*) Вероятно, святитель Николай был выпущен на свободу не позже 311 г.

(*) Церковная история 10. 2.

(*) В окрестностях города Миры сохранились остатки более десяти языческих храмов. (Myra. Eine lykische Metfopolie in antiker und byzantinischer Zeit / Hrsg. von J. Borchhardt. Berlin, 1975 S. 71-92).

(*) Энкомий свт. Андрея Критского, гл. 7.

(*) Главы митрополий должны были присутствовать на Соборе, трудно представить себе, что такой борец с ересями, как архиепископ Николай, пренебрег участием в Никейском Соборе.

(*) Акафист свт. Николаю, икос 2; Минея, 6 декабря, 3-я стихира на стиховне.

(*) Минея, 6 декабря, 3-я стихира на стиховне.

(*) Строительство новой столицы Римской империи началось 8 ноября 324 г., сразу после окончательной победы Константина над Ликинием в сражении под Хрисополем. Освящение Константинополя совершено 11 мая 330 года.

(*) В 297 г. император Диоклетиан повелел регулярно, раз в 5, а затем в 15 лет проводить перепись населения и земельных наделов (capitatioetjugatio) для пересмотра налоговых сборов. В 327 г. подошел срок очередной переписи, в результате которой налоги во многих провинциях были значительно повышены.

(*) При императоре Константине всегда находилось довольно большое число епископов. Некоторые из них управляли близлежащими епархиями и почти постоянно жили при дворе (например, епископ Никомидийский Евсевий); другие приезжали к царю для разрешения судебных дел, связанных, как правило с церковным имуществом или личными тяжбами. В случае необходимости из этих иерархов составлялись соборы для возведения или низложения архиереев, а также для решения других церковных вопросов.

(*) На аудиенциях у императора подданным полагалось стоять. Сидеть в присутствии императора считалось особой честью.